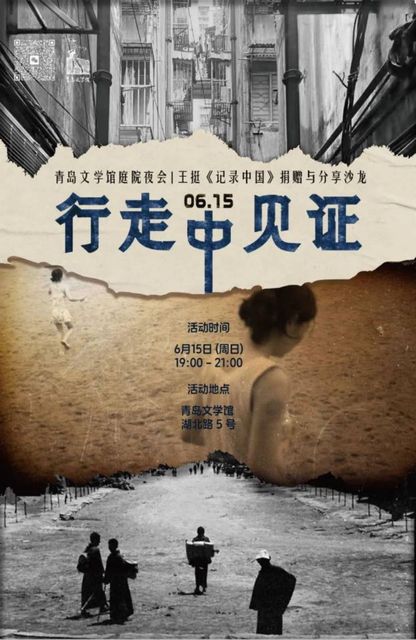

从“模仿布勒松”到“打倒布勒松”的作品意识转变,再到“只是记录,不拍作品”的“没意思的故事”,王挺的摄影生涯,与观念的探索一并前行。

与此同时,他的视野也从未囿于地域的限制。从青岛出发,王挺的足迹逐渐向外扩展。四十年来,他走遍中国大地,用镜头记录自己的所行所见,并在最近四年半的时间里,对作品进行梳理和精选,陆续编辑成《记录中国》系列影集。

王挺

6月15日 (周日)

19:00-21:00

市南区湖北路5号

扫描下方二维码

记录中国的摄影师

文| 高建刚

我与王挺兄的友情已三十余载。初识时,他正值风华,一头微卷的长发,蓄着浓黑的络腮胡,引人瞩目。照相机永远把持在手中,泛着乌光的镜头总在追寻着什么。这幅形象一直持续至今,只是胡子全然已白,头发也所剩无几,一派仙风道骨。手里的照相机自然也由胶片换成了数码。那时,照相机使用的彩色胶卷诸如柯达、富士、柯尼卡,近20元钱一个,能拍36张,快门每次按下去的声音像皮鞋踩在雪地上,更像点钞机划过一张张钞票。王挺的照相机快门总是高频率地按响,颇有烧钱的态势。当然,他也“挥霍”得张弛有度——多多使用便宜的黑白胶卷。黑白胶卷不仅维持了支出的平衡,还可在家中黑夜打造的天然暗房,自行冲洗胶卷、放大照片,控制显影、定影艺术效果,乐在其中。伴随着快门声,除了入眼的风景,他身边的人,包括我,不知不觉中曾多次进入他的镜头,留存了珍贵的黑白影相。

那时,我们常去他在江西路的家里,以“太阳树”文学社活动的名号聚会。起初每周聚一次,每次要带上自己的作品,小说、散文、诗歌文体不拘,意在交流。文学社的固定成员还有李建文、刘大春、王东伟和华玉德,王挺每次都有新作展示,多是诗歌。记得有一篇长文,印象中文学路数还是很扎实的。我也按时交出自我沉醉的诗歌,偶尔有篇小说,其他几位好友同样纷纷各显其能。聚会当然少不了喝啤酒、吃饭,这多是王挺的妻子张罗操持。王挺长我7岁,我习惯称他妻子为“嫂子”,嫂子鼎力支持王挺的摄影事业和文学爱好,摄影的“烧钱”与嫂子的纵容笃定脱不了干系。嫂子忙活出一桌饭菜,便去陪伴六七岁的女儿,将时间空间留给我们。我们的聚会异常吵闹,既有关乎文学的话题,还有围着饭桌做的各种游戏,“我的火车哪里开……”卡壳在谁那里,谁就得喝酒。几位朋友都中气十足,李建文是播音员的声带,王挺是开怀大笑强爆发力的嗓门,王东伟和刘大春是能量足得无处释放的大汉,喊声笑声共振时,似乎整个房间都在震颤。房间临街又开着窗,不知多少声音涌去了窗外又强迫了多少人共享。

上世纪80年代末,王挺筹划进行一次青藏川骑行。他是国内较早一批骑行或徒步的青藏川探险者。他把自行车托运至西宁,从西宁出发走青藏线进入西藏。出发前,他募集了部分旅行所需的钱物。记得当时20多岁的我囊中羞涩,仅有能力资助了几个富士胶卷。王挺出发时,我去青岛火车站送行,一张在月台上的彩色合影至今还在我的影集里,每次翻看都觉得历久弥珍。照片上七八个人,有他的朋友和学生,都是男性。那是夏日的一天,我注意到自己凉鞋透出的很有年代感的深色尼龙丝袜;还有王挺抱在怀里的女儿和为我们拍照的嫂子——这两位将要想念爸爸和牵挂丈夫数月的女性。虽然照片上每个人的面容或平静或盈有笑意,但回想起来那场面其实颇有些壮怀激烈,我的内心定然掠过征程未知的茫然和离别的伤感。

他在西藏期间给我寄来了一张印有西藏布达拉宫的明信片,黑色钢笔水写着以示纪念的简短文字。归来后,他还送我一张拍摄的西藏绿色高原上雨后彩虹的照片,并在衬裱的白色卡纸上写着感谢资助的一段话,也是他所习惯的黑色钢笔水墨迹。这张照片一直倚放在书橱的一排书脊上。

我完整地欣赏到王挺此行的摄影佳作是他在栈桥回澜阁举办的个人首次西藏行摄影展上,开幕式那天云集了不少摄影界、美术界的熟悉面孔,人头攒动间大幅彩照和窗外粼粼海面交替闪过。我对西藏的天空、雪山、高原、藏人那纯净饱和又艳丽耀目的色彩印象就是在那时深深种植。摄影展呈现了近百幅摄影作品,而他在西藏拍摄的照片数以千计。

王挺给我讲述过西藏之行的许多亲历,其中记忆深刻的是他在海拔五千多米的山上遭遇了伴随着暴风骤雨的雷电天气,闪电的丝线和强光就在他的头顶,巨大的雷声震动着鼓膜,他趴在地上躲避,把自行车覆于身上。他说当时想到了死,以为自己要葬身于此……

10年前,我终于来到西藏。当我也在海拔4000多米的山坡上喘吁吁缓行慢走时,我想象过王挺多年前的处境,结论是难以想象。我们是几个朋友一起开车抵达不同高度的青藏高原,目之所及有穿梭不息的车辆和旅人,还有虽无形却强大的电信网络傍身,即便出现突发状况,有条件求助,有人可相助。那时的王挺孤身于四野,没有通讯,没有同伴,将是怎样的无援无助!我们是欣赏地旅行,放飞生命的自由。王挺是挑战生命的极限,承受着烈日骄阳的炙烤、暴雨雷电的突袭——锻造孤独强悍的生命。

岁月虽无言,时光流转下,“太阳树”文学社成员都有了各自的生命轨迹。好久不见王挺,约出来吃饭,他手里的相机还在,摄影思想发生了变化,不再从取景器里用脑子选取画面,而是抛弃理性的干预,自然地拍摄,也就是他所主张的:“去艺术、去影像、去技巧、去作品,老老实实地记录生活本来的样子。”所以,他无论在哪里,走在路上,坐在车里,待在屋内,快门“咔嚓咔嚓”像机枪一样扫射不停,他再从中选出有价值的照片。我看过一些他这一时期的照片,仍多是黑白,的确很有观念性的改变,人物形态、环境信息和构图都展现出人类社会的原生性。近年来,他时而微信发我一些从巨量库存中钩沉出的画面中有我的照片,看着照片感慨连连:“我还如此年轻过,这是什么时候,是在哪里抓拍的……”极速回放,用力回想才能锁定,那是20多岁的我在书店,那是30岁的我在群艺馆……

王挺已是从心所欲之年,他将自己大半生在中国大地行走拍摄的几乎所有作品梳理精选了一番,陆续编辑成《记录中国系列影集》。这是一个浩大工程,敢于如此构想,并能付诸行动完成得如其所愿,这就是王挺。这本影集是从《青岛·2005——2008城市档案》《青岛·2015今天没有异常》《长沙2016》《潮州·汕头2019》《贵阳2016》《青岛·1985—95【会选本】》《漠河·齐齐哈尔2016》《重庆2016》《长春2016》《怒江大峡谷初探+腾冲2005》《青岛·1985-95【补选本】》(上、下)中精选出的精品集。这部影集有时间的长度,更有空间的跨度,入选的作品凭借一瞬的捕捉极具代表性地呈现出中国文化在各个年代、地域的显像,有内心骚动不安的广场交谊舞,万花筒般的集体婚礼,五花八门的商业街,彩陶斑斓的鸳鸯、裸体女神和大小形态不一的各路神仙摆放在一起的自由集市……还有我感兴趣的重庆、腾冲、怒江、漠河等各地风物的影像。

王挺自投身摄影迄今,拍摄的照片体量估计得以百万张计吧,从如此浩瀚的照片里一帧帧编选集结成一部摄影集,需要怎样的热忱与理想以支撑?需要投入多少时间精力体力去挖掘这宝藏?又是难以想象!由衷钦佩这位视摄影如生命的老朋友。

| 发起人 | 日期 | 主题 |

|---|

登录后可评论.