戈尔丁说:“恶出于人,犹如蜜产生于蜂”。

对于相信“人之初,性本善”的中国人而言,很难形成对人性的“幽暗意识”,通常认为恶的根源是环境和教育等外部问题。

而对受基督教“原罪”思想影响的西方,则对人性本身的恶有着更敏锐的洞察,认为恶根植在人性深处,坏的环境和制度不过是施加在人性之上的压力,是恶发酵生长的肥料,而不是恶本身。

威廉·戈尔丁的《蝇王》是西方“幽暗意识”主题的经典之作。

通过讲述一群来自文明社会的孩子如何在坠落孤岛后迅速走向堕落的过程,生动地展示了文明在“恶”面前的脆弱以及恶如何从文明的约束中被逐渐释放出来,露出令人毛骨悚然的真面。

这部作品是一部令人唏嘘的人性实验,作者高超的文学手法像手术刀一样精准地剖开人性的肌理,暴露出隐藏在每个人心底的“蝇王”。

雅典的特尔斐神庙上刻着一句话:认识你自己。假如“恶”真如戈尔丁所言,是人性的一部分,那么,认识到这一点就是对恶最重要的一种约束。

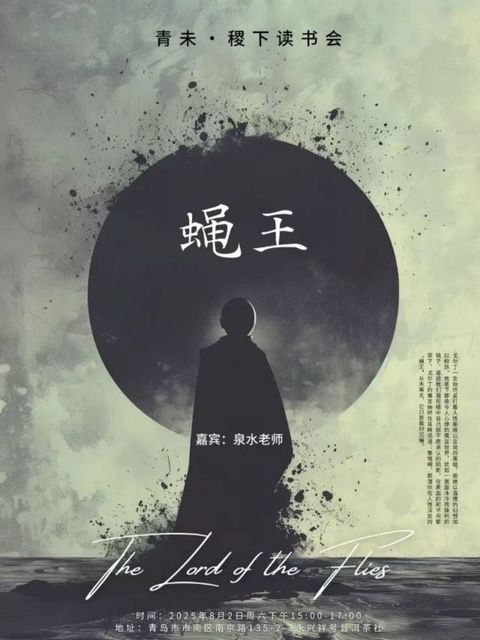

稷下读书会

书籍 《蝇王》

嘉宾 泉水

主办 青未青年空间×永兴学社

辅助 雷梦飞 青未义工

时间 2025年8月2日周六下午15:00-17:00

人数 12人

费用 活动免费,现场点茶品参与

报名

扫码上图小程序报名,报名成功后添加义工微信,进“稷下读书会2025”活动群。

翻开《蝇王》,我们所见不是天真烂漫的童话,而是一群流落荒岛的孩子在混沌与恐惧中迅速堕落,互相残杀,最终将荒岛变成地狱的惨烈景象。这惊心动魄的寓言背后,矗立着一位目光深邃的作家——威廉·戈尔丁。

戈尔丁出生于1911年英格兰康沃尔郡。早年他满怀对古典文学的虔诚,在牛津大学专研盎格鲁-撒克逊文学。但二战炮火轰然摧毁了他优雅的旧梦。他亲历了诺曼底登陆那血肉横飞的战场,也目睹了纳粹集中营令人窒息的残暴。战争如一把冰冷利刃,无情地剖开了文明社会薄薄的面具,让他直视面具下人性那令人战栗的黑暗深渊。他后来沉痛地说:“人制造罪恶就像蜜蜂酿造蜂蜜一样自然。”人类自诩的文明与理性,在战争面前如此脆弱不堪,这使他彻底告别了卢梭式的“高贵的野蛮人”幻想。

战后,戈尔丁任教于乡间学校,在寂静的课堂里,他开始将战场上刻骨铭心的体验熔铸成文字。1954年,在遭受11家出版社的冰冷拒绝后,《蝇王》终于问世。这部作品初看是孩童的冒险故事,细读却是人性恶的深层寓言——荒岛上的孩子一步步撕裂文明的约束,最终坠入原始野蛮的泥沼。戈尔丁如外科医生般冷静,借助“蝇王”这一象征恶的图腾,将人性内部暗涌的暴力本能解剖给世人看,揭示出那恶之根并非来自外部环境,而是深植于每个人内心的幽暗角落。

《蝇王》一经出版便震惊文坛,成为战后反思人性黑暗面的标志性作品。戈尔丁以他独特的寓言体创作,构筑了一个又一个冷酷而深刻的寓言世界:如《继承人》描绘了尼安德特人面对“智人”残忍入侵时的毁灭;《塔尖》则借由牧师执念建造高塔的故事,隐喻人类追求虚幻荣光时的盲目与自我毁灭。1983年,戈尔丁因“以现实主义的叙事手法和丰富的寓言式多样性,揭示人类在当今世界的困境”获得诺贝尔文学奖,这无疑是对他无情解剖人性这一伟大工作的最高礼赞。

戈尔丁一生始终紧盯着人性那难以言说的黑暗,拒绝以温情的幻想加以粉饰。他笔下那些令人心悸的寓言世界,犹如一面面冰冷而锋利的镜子,逼迫我们凝视镜中自己那不愿承认的阴影。当戈尔丁将恶的根源从社会结构外部转向人类灵魂内部,他不仅改写了现代寓言的方向,更提供了一柄思考人类命运与文明困境的永恒钥匙。在表面的和平与繁荣下,戈尔丁的寓言始终在耳畔低语:警惕啊,那潜伏在人性深处的“蝇王”从未离去,它只是暂时沉睡。

嘉宾介绍

| 发起人 | 日期 | 主题 |

|---|

登录后可评论.