向高级读者致敬 | 欧阳江河《宿墨与量子男孩》分享会后记

3月18日下午,诗人欧阳江河带着诗集《宿墨与量子男孩》来到良友书坊,与众多诗歌爱好者零距离接触,畅谈诗歌写作的种种可能性。

欧阳江河此次青岛之行,是继青岛国际诗歌节之后,一年之内第三次来到这座城市,他笑言:“青岛就像是我的第二故乡。”

在欧阳江河看来,青岛是一座诗歌的城市,保留了诗意和想象力的痕迹,海风和绿树蓝天令人神清气爽,《老青岛》中“一脸大海”的诗句,也正是由此生发而来的。

青岛市作协主席高建刚首先从整体层面阐述了欧阳江河的诗歌创作,他认为,欧阳江河的诗分为几个阶段:从早期的《悬棺》开始,就已经在有意识地进行难度写作;后来的《手枪》《傍晚走过广场》直至《玻璃工厂》,在世界上打开了知名度;再后来是《寂静》,进入到“橡树”“雪”“黑马”的这样一个过渡阶段。而他目前的诗歌状态,是走在国际诗坛前列的。

“欧阳江河有着极高的诗歌天分,他的诗歌审美和诗歌观念非常超前,很多人是跟不上的。不仅如此,在他的生活里,诗歌事件和现实事件是很难区分的,对他而言,处处都是诗歌。他为自己打造了一个具有趣味性的‘量子男孩’身份,用语言来认识哪怕是科学也无法认识的世界。他的诗歌语言的组合,并非刻意而为,由此所形成的诗歌世界,也不是简单的超现实,更像是回到最原初的神话世界,既有故事,又不乏细节。在这个世界里,不管是物、人、自然界,还是超自然界,都是互相打通的,不是二维、三维的世界,而是六维、七维的世界。诗歌和科学看似矛盾,但却有着异曲同工的探索精神,这本《宿墨与量子男孩》的字里行间,处处都在进行这种探索。”

欧阳江河以长诗《种子影院》为例,谈到了诗歌与世界的关系。他表示,《种子影院》中写到了大量现实细节,而写实写到最实的程度,其抽象性也就凸显出来了,诗意和语法关系也出来了。

“很多人以为只有小说家可以细致地还原世界,其实诗歌也一样。我将中国近四十年的电影发展史装在这首诗里,就像把一片大海装进一个杯子。一首长诗的写作,就像核聚变,或者核裂变,还需要把裂变之后的能量,再收回到裂变之前的状态,这是一个伦理问题,而不是诗歌问题。”

在诗人于荣健看来,欧阳江河的长诗,是需要阅读门槛的。同时他也抛出了一个问题:“这样的写作,可能拒绝了一批读者,但也创造了一批读者。对写作者而言,这样的拒绝和创造意味着什么?”

对此,欧阳江河表示:“这个问题涉及到阅读和写作的关系。再伟大的诗,再复杂的诗,不经由阅读,就是不存在的。写作本身不能让一首诗成为理解、阐释、交流和消失的对象,阅读才是这一切的中介环节。可以说,没有阅读就没有写作。当下存在着大量的消遣阅读、娱乐阅读,我跟此类阅读方式,不是相互吸引,而是相互排斥。坚持难度写作是一件很矛盾的事,我一方面担心冒犯读者,一方面又被诗歌背后,或者说深处的文明所吸引,那些古层的、未来的、空无的世界,它们就像迷宫一样,具有强大的诱惑性,我会被这种发现所迷住,而且我能够用语言将它们表达和塑造出来。这样的如实呈现,一定会超越很多基于修辞和个人情感层面进行写作的诗歌,同时也会超越这一类阅读经验,这势必会造成冒犯。在这件事上,我很纠结,但也只能自我安慰:这种‘大语言’的写作,可以接纳不同层级的人的写作,在十四亿人里,占有一万个读者,或者再少一点,八千个读者,就可以了。在少数读者的面前,坚持自己的复杂性,坚持‘难读’,坚持拒绝和排斥,也许反过来,也会成为一种创造。不是写作的创造,而是阅读本身的创造,也就是所谓的‘创造读者’。正如西川所言:这样的写作,包含了创造性,也包含了对高级读者的尊敬。也可以这样说:无论是诗人的创造,还是读者的理解,其实都是中文本身在呈现,我也只是把握住了在我的诗篇里所呈现出来的可能性,完成了作为一个中文诗人,最复杂最高级的‘呈现’的使命,而后将这种创造,交给文字的表达和阅读。”

借由“创造”这个话题,欧阳江河也谈到了诗歌写作的“转向”。“我们已经习惯了现在的语言,但是当我们回到整个诗歌的历史层面上,去看看屈原的诗,即使用现在的眼光来审视,也很难懂,它是屈原的创造,这个创造递到陶渊明手上,又递到李白杜甫手上,递到白居易和韩愈的手上。我和西川一直坚持认为,韩愈是最伟大的诗人。他的文本体量,他对词语那种冒犯般的运用,他处理词与物的关系,跟所有诗人都不一样了。唐诗到了唐朝末年,其实已经写不下去了,为什么呢?因为它不处理思想。但到了韩愈手上,他进行了一场语言革命。他的诗歌带有一种伟大的转向性,是在处理词与物的关系方面的转向。他写‘元诗’‘元鬼’,在造物的意义上进行思想追问。造物是有缺憾的,而韩愈用语言把它补足。如果没有韩愈的追问,就不会有接下来的宋诗时代。白居易在诗歌的普及上做出了很大的贡献,拥有了庞大的读者群体,但韩愈用另外的方式,创造了他自己的读者群体。有人说我像李贺,但我走的道路,其实是韩愈的道路。”

“我觉得我来自五百年之后的另一个星球,在进行一场‘未来考古学’。我住在我的诗歌语言里面。我的故乡,就是我的思想、我的内心、我的写作。语言像宇宙一样广阔,就像契诃夫形容海,一个‘大’字就够了。还有比词更大的事物吗?所谓完美,不是没有什么东西可以再增加,而是没有任何东西可以被减少。我的长诗也是如此,每一句都可能是一整首诗的压缩。马拉美曾言,世界上万事万物的存在,只是为了一个理由,就是被写到一本书里去。这听起来很狂妄,但对写作而言,的确如此。”

谈到中国当代诗歌写作,欧阳江河表示:“诗人在25岁之前可以乱写,但25岁之后,就要考虑自己和写作之间的关系,以及和诗歌史之间的关系。在一个既有的框架中,在与他人对话和竞争的这样一个关系中,去考虑自己的写作,‘历史的幽灵’就这样出现了。到了60岁之后,你会发现,这样的抱负,也已经不够了。25岁之前的主体写作,是个体作为世界的一部分在写作,但60岁之后,这个主体性也不够了,此刻的我,是一个(经验的)混合体在写作,超出了世界的边界,并且在不断地扩大这个边界,譬如刚才说的,可以把一杯水写成一片海。不仅如此,还要把超出边界的东西抓回来,放在自己的思想和词句中。”

“诗歌最重要的,是‘发生’,不是鱼从水里抓起来以后,放进冰箱去冷冻,过上几十年再拿出来给读者品尝。我的诗歌是新鲜的,每一个字都是刚刚离水的,活蹦乱跳的。某种意义上,这也是一种创造读者的方式。”

关于《宿墨与量子男孩》,欧阳江河也现场做了“破题”,他说:“所谓‘宿墨’,就是前一天写剩下的墨。我在写书法的时候,总喜欢用‘宿墨’掺上一点今天的墨,就像写历史一样,一定要剩下一点什么材料。至于‘量子’,我要说的是,纵观20世纪,最震撼我的不是文学艺术,而是科学,不是作为物质史,而是作为思想史的科学,所带来的惊讶与震撼。”

“举一个例子:高斯从金鱼的眼睛里,看到了非欧几何。数学家的本能是在日常中流露的,诗人的本能也是如此。科学跟诗歌一样,都是人对世界和自我的认知的一种表达,都在处理当下,处理‘发生’。从来没有人用诗的语言去处理科学史,所以我要做的,就是把诗歌史和科学史在语言上,思想上,日常上,可能性上进行交融。”

诗人江红霞将《宿墨与量子男孩》中令人眼花缭乱的诗歌意象,比作电影《瞬息全宇宙》中的时空切换。这令人想起欧阳江河曾经说过的一句话“优秀的诗人,可以将千年之隔变为当下”,他用“宿墨”和“量子”消解了时间的向度,实现了历史与此刻的对接。而那些汹涌的词语,最终指向的,又何尝不是“万有化为无”的尽头?最终留下来的,是诗人对自身的指认,一如那“负舟入山”的漫游者,追寻着诗歌深处的文明,一次又一次地逾越世界的边界,前往古层、未来与空无的迷宫。

延伸阅读:

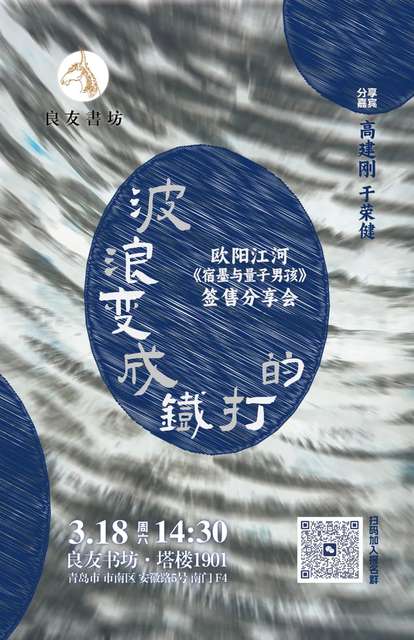

波浪变成铁打的 | 3.18 欧阳江河《宿墨与量子男孩》签售分享会

登录后可评论.